samedi, 20 avril 2013

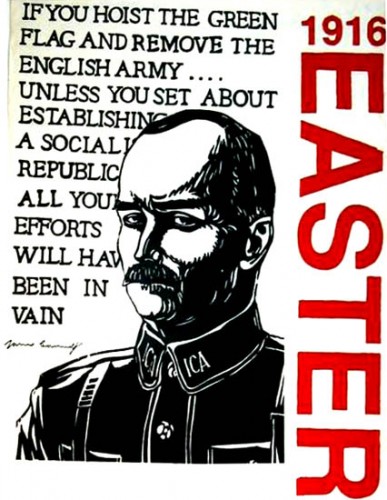

William Butler Yeats - Easter 1916 - Bob Geldof

00:05 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, dublin, irlande, pâques 1916, w. b. yeats, littérature, lettres, lettresirlandaises, littérature irlandaise, celtisme, pays celtiques, celtitude, première guerre mondiale, révolution irlandaise |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 05 avril 2012

Messe à Koad Kev pour l’Abbé Perrot et les martyrs du nationalisme breton

Messe à Koad Kev pour l’Abbé Perrot et les martyrs du nationalisme breton

Venez nombreux honorer la mémoire de Yann Vari Perrot lâchement assassiné par des terroristes communistes pour fait d’aimer Breizh, sa foi et son peuple.

Rendez-vous lundi de Pâques à 10 heures place de l’église de Skrignag, puis cérémonie devant la croix sur le lieu même du crime. Ensuite recueillement sur la tombe de l’abbé Perrot à la chapelle Koad Kev. Repas et messe.

Doue ha Breizh.

Short URL: http://breizatao.com/?p=7874

19:03 Publié dans Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, abbé perrot, mouvement breton, pays celtiques, celtitude, celtes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

dimanche, 26 février 2012

En souvenir d’Olier Mordrel

00:09 Publié dans Hommages, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, olier mordrel, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, armorique, années 30 |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

jeudi, 29 septembre 2011

Ti-Breizh: Templiers en Bretagne

00:05 Publié dans Evénement, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : templiers, bretagne, identité, pays celtiques, celtisme, moyen âge, histoire |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 06 août 2011

Michael Collins, le leader perdu de l'Irlande

Michael Collins,

le leader perdu de

l'Irlande

par Michael LOFTUS

Michael Collins a sans doute été l'un des plus remarquables et des plus dynamiques chefs révolutionnaires du XXème siècle. Un historien a même dit que Lénine faisait figure d'amateur à côté de Collins. Cet homme d'action formait une rare alliance de visionnaire et de réaliste. Pendant la lutte pour l'indépendance de l'Irlande, de 1916 à 1922, Collins joua un rôle de plus en plus important et, à la fin, il dirigea le combat contre la Grande-Bretagne.

Il est élu député du Sinn Feinn au parlement britannique lors des élections tenues après la signature de l'armistice de 1918. Le Sinn Feinn fondé par Arthur Griffith en 1905 avait été restructuré pour mener à bien ces élections ; il était constitué, en fait, d'an ensemble disparate d'organisations politiques et culturelles nationalistes.

À l'issue de ces élections, le parti rebelle récolte 74% du vote populaire. Ses députés refusent de siéger à Westminster. Ils forment un gouvernement séparé à Dublin : le Dail Eirann. Collins est nommé Ministre de l'Intérieur. Quelques semaines plus tard, il est également nommé Ministre des Finances. Les Britanniques réagissent avec rapidité : le gouvernement récemment formé est interdit et doit rentrer dans la clandestinité. Une des premières mesures de Collins sera de lever un emprunt national de soutien à l'action du gouvernement irlandais. Son but : lever 250.000 £ (environ 15 millions de DM actuels). Le total récolté dépasse ce montant, un exploit quand on pense que les banques sont perquisitionnées par les Britanniques à la recherche de dépôts et que les certificats d'obligations sont confisqués. Cinq millions de dollars supplémentaires parviennent des États-Unis.

Après 1919, la lutte contre l'occupation britannique s'intensifie et culmine dans une guérilla féroce opposant les forces britanniques et l'armée rebelle, connue populairement sous le nom d'«Armée Républicaine Irlandaise» (IRA) qui agit sous les ordres du Dail Eirann. L'Empire est représenté sur le terrain par les «Black and Tans», unités formées d'anciens soldats britanniques recrutés pour, selon le Premier Ministre Lloyd George, « combattre la terreur par la terreur ». Ces troupes sont soutenues par des «auxiliaires», d'anciens officiers constituant une élite de combat bien équipée et bien armée. L'armée régulière est également considérablement renforcée.

En sus de ses obligations gouvernementales usuelles, Collins accepte la responsabilité de l'organisation et de la gestion de l'armée révolutionnaire. Il crée de surcroît son propre service de renseignements pour contrecarrer les activités de l'efficace Secret Service britannique dont le centre nerveux est alors situé au Château de Dublin. Collins comprend que la clef du succès révolutionnaire réside, en tout premier chef, dans la neutralisation de ce Secret Service. Auparavant, tous les mouvements nationalistes avaient été infiltrés et détruits grâce aux espions et aux indicateurs à la solde de l'Empire. Collins est donc déterminé à ce que l'histoire ne se répète plus. Espions et indicateurs seront abattus. Il réussit à placer bon nombre de ses propres hommes au sein même du Secret Service et de la division G de la police métropolitaine de Dublin (la branche de la Sûreté responsable de la surveillance des milieux nationalistes). Ses hommes parviennent à percer le code utilisé pour la transmission de renseignements confidentiels entre les postes de police et ceux de l'armée. L'organisation secrète de Collins parvient ainsi à intercepter plusieurs messages officiels. Elle exerce une pression de plus en plus forte sur les services secrets britanniques en Irlande de sorte qu'à la fin de l'année 1921 approximativement 80 agents britanniques ont été exécutés. À ce stade, le service secret cesse virtuellement de fonctionner. Ce remarquable exploit mine la base même de l'influence et de l'autorité britannique. Collins vient, comme il le dira plus tard, « d'ôter la vue et l'ouïe de l'administration ».

La guérilla se poursuit, des «colonnes volantes» occupent la campagne, choisissent le lieu de l'attaque et frappent l'ennemi à l'improviste puis s'évanouissent pour frapper à nouveau subitement ailleurs. De la sorte, elles réussissent à immobiliser un grand nombre de troupes régulières. La lutte s'amplifie rapidement en une guerre sauvage. Les atrocités commises par les «Black and Tans» et leurs «Auxiliaires» sont fréquemment dénoncées par la presse britannique et internationale. Ces critiques répétées ébranlent le bien-fondé de la présence britannique. Sir Oswald Mosley, partisan de la cause nationaliste irlandaise, intervient alors à plusieurs reprises au Parlement pour dénoncer « l'illégalité et la flagrante iniquité présente en Irlande ». Pour mettre fin au conflit séculaire, il fonde le « comité pour la paix en Irlande ».

À cette époque, la majorité du peuple irlandais supporte l'armée révolutionnaire et les leaders du gouvernement clandestin. En 1921, le gouvernement britannique, conscient que l'issue de la lutte militaire est incertaine, propose une trêve. Michael Collins fait partie de la délégation irlandaise qui rencontre le Premier Ministre Lloyd George, Winston Churchill et d'autres politiciens britanniques en vue. Après des mois de difficiles tractations, un traité est signé : 26 des 32 comtés de l'Irlande formeront un État indépendant au sein du Commonwealth, l'État libre d'Irlande. Une commission frontalière, composée de représentants de l'État libre, de l'Irlande du Nord et de la Grande-Bretagne, décidera ultérieurement du sort des six autres comtés (l'Irlande du Nord). Un plébiscite pourra avoir lieu, si cela s'avère nécessaire, afin d'établir la préférence des habitants de l'Ulster. À cette époque, plus d'un tiers de la population du Nord est nationaliste et il voterait sans doute pour l'union avec l'État libre. Lloyd George laisse entendre que ce qui resterait de l'Irlande du Nord ne serait plus économiquement viable et qu'il soutiendrait un compromis entre les deux parties pouvant aboutir à l'unité de l'île. Collins lui aussi est prêt à reconnaître les aspirations légitimes des loyalistes britanniques en créant un état fédéral. Les circonstances et le destin s'opposeront à la tenue de ce plébiscite.

À la signature du traité, Sir Oswald Mosley déborde d'enthousiasme ; il déclare : « que ceux qui luttèrent seuls pour cette noble cause, méprisés et vilipendés au début soient encouragés par cette récente victoire de leurs principes humanitaires et pacifiques ». Mosley ne cache pas son admiration pour Michael Collins, par la suite il continuera à en parler en des termes élogieux et respectueux.

Le Dail se réunit enfin pour ratifier le traité. Collins se prononce en faveur d'un compromis qui, pour lui, représente la meilleure solution. La lutte contre la Grande-Bretagne peut maintenant être terminée en des termes honorables. Ainsi pourra-t-on mettre fin à la haine et aux destructions et construire ensemble le nouvel État. « L'irlande est un - peut-être le seul - pays aujourd'hui qui affronte encore l'avenir avec l'espoir de vivre demain d'une manière plus civilisée. Nous avons beaucoup de chance, tant de choses sont à notre portée. Qui peut toucher à notre liberté ? »

Eamon de Valera, un des membres importants du mouvement nationaliste et un des seuls leaders survivants de l'insurrection de la Pâques 1916 s'oppose au traité. Lui et ses partisans croient que la guerre contre l'Angleterre doit être poursuivie jusqu'à ce que la Grande-Bretagne accepte l'établissement d'une république complètement séparée d'elle. Pour Collins, la Grande-Bretagne peut continuer indéfiniment une telle guerre, ce qui ruinerait à jamais la reconstruction d'une «Nouvelle Irlande». « Nous avons devant nous la reconstruction de notre pays : ce ne sera pas un travail aisé, ce sera un pénible labeur mais quelle noble et enivrante entreprise ! ». Beaucoup comprennent alors que l'Irlande hypothéquerait le capital de sympathie acquis lors de sa lutte pour l'indépendance (ce fut un des facteurs décisifs dans la décision des Britanniques de négocier) si elle venait à rejeter ce qui est considéré comme un accord juste et équitable. Lors du vote, la majorité du Dail approuve le traité. De Valera et ses partisans quittent l'assemblée. C'est un triomphe politique pour Collins mais il est mitigé par une tragédie personnelle. Le mouvement nationaliste commence à se diviser et des hommes qui avaient été jusque là des frères en armes seront bientôt ennemis.

Collins est nommé président du nouveau Gouvernement Provisoire mis sur pied. La division s'accentue non seulement parmi les leaders politiques mais aussi au sein de l'IRA. Collins contrôle la société secrète révolutionnaire, l’IRB (Irish Republican Brotherhood) et, au travers de celle-ci, il parvient à gagner le soutien d'une grande partie des militants des mouvements politiques et de l'IRA. Il poursuit néanmoins les négociations avec De Valera et ses partisans ainsi qu'avec une faction de l'IRA qui envisageait d'établir une « dictature militaire ».

Après une occupation de plusieurs siècles, l'administration et l'armée britannique plient bagage. Le Château de Dublin, symbole de la puissance britannique en Irlande, est remis officiellement à Collins. Les casernes et autres installations militaires sont confiées au Gouvernement Provisoire. Entre-temps, quelques membres de l'IRA, hostiles au nouveau Gouvernement entament l'occupation d'édifices publics et de postes militaires. Afin d'éviter un conflit, Collins poursuit les négociations avec les opposants de son gouvernement. Lors d'une de ces réunions, il déclare « donnez-moi quatre jours et je vous donnerez une République ». En vain, la guerre civile se rapproche de jour en jour. Le point critique est atteint quand une brochette de chefs importants de l'IRA rebelle refuse d'évacuer le Palais de Justice de Dublin. On donne l'ordre de les expulser à coup de canons. La guerre civile est déclenchée. On chasse les forces anti-gouvernementales de leurs autres bastions de la capitale. Elles reforment en rase campagne des «colonnes volantes», très actives dans les comtés méridionaux. Elles continuent à s'appeler IRA, pour le gouvernement il s'agit de «troupes irrégulières». L'armée du nouvel État libre, constituée d'anciens de l'IRA, entraînés aux tactiques de la guérilla, vient rapidement à bout des Irréguliers qui, n'ayant pas le soutien de la population, sont vite sur la défensive. Collins accepte la responsabilité de mener cette guerre et en plus de ses autres fonctions officielles, il accepte le poste de Commandant en Chef de l'armée de l'État libre. Un conseil de guerre constitué de Collins, du général Mulcahy et du général O'Duffy est mis sur pied (O'Duffy devint par la suite le leader du mouvement des chemises bleues). Le 21 août 1922, Collins décide d'effectuer une inspection du comté de Cork occidental, un comté fraîchement repris par l'armée régulière. Le lendemain, lors d'un voyage non loin de son lieu de naissance, Collins et son convoi militaire tombe dans une embuscade tendue par les Irréguliers. Collins, âgé de 32 ans, meurt des suites de cette attaque.

Kevin O'Higgins, un des ses amis et collègues qui, en tant que Ministre d'État, fut lui-même tué par l'IRA en 1927 écrivit peu après cette tragédie : « ... Michael Collins est mort. Quel gâchis tragique ! Quelle souffrance infinie ! Cet esprit avec tout son potentiel emporté par une balle fratricide. Ce grand cœur arrêté, ce corps athlétique dont chaque nerf et muscle œuvraient sans compter pour son peuple bien aimé, est raide maintenant, éteint par une mort inopportune et violente. Pleure, peuple d'Irlande, car l'un de tes plus généreux fils vient de te quitter, il t'aimait et se battait sans relâche pour toi. Pleurez Irlandais, mais puissiez-vous lire au travers de vos sanglots la leçon à tirer de sa vie et de sa mort. Michael Collins œuvra dur en des temps difficiles. Jamais il ne douta du peuple irlandais ni de son avenir. C'est cette confiance inébranlable qui rallia notre peuple quand il vacillait au début de la Terreur anglaise. C'est cette confiance sublime qui mena notre difficile contre-offensive. Sa foi sema la récolte. Elle sera notre inspiration pendant la moisson. Pleurez donc, mais ne désespérez pas. La route a été tracée par Michael Collins. Son caractère intrépide nous accompagnera tout au long du chemin. »

Collins meurt ainsi avant qu'il ne puisse mettre en œuvre ses concepts de régénération et de développement de ce qu'il nommait la «Nouvelle Irlande». Il rêvait d'un pays uni, dur à la tâche, artiste et prospère. « Notre force comme peuple dépendra de notre liberté économique, de notre ténacité et de notre habilité intellectuelle. Grâce à celles-ci nous pourrons rayonner parmi les nations du monde ». Son sentiment développé d'appartenance au peuple irlandais et à sa culture s'étendait également aux irlandais exilés : « Notre but national - une nation irlandaise libre et unie et une race irlandaise unie par delà les frontières, toutes deux résolues d'accomplir notre dessein à tous : une Irlande à laquelle serait rendue sa prospérité et son renom ». Michael Collins possédait ce mélange unique de qualités qui distinguent les grands de l'Histoire. Sa mort tragique, survenue trop tôt, priva l'Irlande et l'Europe d'un chef couronné de grands succès et promis à un grand avenir.

Michael LOFTUS. (traduction française : Luc Sterckx).

► Vouloir n°52/53, 1989.

00:11 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, pays celtiques, irlande, iles britanniques, michael collins |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 05 août 2011

Thierry Mudry - Irlande: la guerre de la liberté

Thierry Mudry

Irlande: la guerre de la liberté

Brochure téléchargeable librement (44 pages)

00:15 Publié dans Histoire, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, revue, irlande, iles britanniques, révolution irlandaise, pays celtiques |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

mardi, 01 mars 2011

Frakass - La Blanche Hermine

Frakass - La Blanche Hermine

00:05 Publié dans Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, pays celtiques, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 28 février 2011

Breizh Atao !

Breizh Atao !

00:10 Publié dans Histoire, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, pays celtiques, nationalisme breton, histoire, autonomisme |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

vendredi, 18 juin 2010

38 ans après, la vérité sur "Bloody Sunday"

38 ans après, la vérité sur "Bloody Sunday"

38 ans après, la vérité sur "Bloody Sunday"

Source Le Point

via Yann Redekker

AFP. L'enquête publique sur "Bloody Sunday", qui désigne la mort de 14 catholiques tués le dimanche 30 janvier 1972 par l'armée britannique à Londonderry, rend mardi ses conclusions, forcément sujettes à controverse dans une Irlande du Nord encore traumatisée par son passé.

Le Premier ministre britannique David Cameron présentera à 16h 30 (heure de Paris) devant le Parlement les principaux enseignements de la commission Saville sur l'un des événements les plus marquants des trente années de conflit inter-communautaire dans la province. Le secret absolu a été gardé sur le rapport qui risque de déchaîner les passions en Irlande du Nord, où les violences entre protestants unionistes et catholiques indépendantistes ont pris fin en 1998 avec l'accord de paix dit du Vendredi Saint, et où un gouvernement biconfessionnel est au pouvoir.

Cette enquête, confiée en 1998 au juge Mark Saville par le Premier ministre de l'époque Tony Blair, est présentée par la presse comme la plus importante de l'histoire judiciaire britannique. Son coût (230 millions d'euros) a défrayé la chronique. Lord Saville et ses assesseurs, le Canadien William Hoyt et l'Australien John Toohey, rendront un rapport épais de 5.000 pages, après avoir étudié plus de 2.500 témoignages, dont 922 exprimés oralement devant eux. Ils ont entendu l'ex-Premier ministre britannique Edward Heath, l'ancien chef d'état-major britannique Mike Jackson, ou l'actuel vice-Premier ministre nord-irlandais Martin McGuinness. Lequel a confirmé lors de son audition qu'il appartenait en 1972 à l'Armée républicaine irlandaise (IRA).

Le dernier témoignage a été produit en 2005, année où le rapport devait être publié. Mais le délai s'est allongé, sans qu'aucune raison ne soit vraiment donnée. Il n'est pas exclu que cet avis débouche sur des poursuites judiciaires à l'encontre de cadres de l'armée. Personne, toutefois, ne pourra être incriminé par son propre témoignage devant les juges.

Pas de complot politique large selon un historien

Le jour du "Bloody Sunday" ("dimanche sanglant"), quatorze hommes sans armes manifestant pour la défense des droits civiques des catholiques tombent sous les balles de parachutistes britanniques. Une enquête menée sitôt les faits par un juge britannique, Lord Widgery, exonère l'armée et accrédite sa thèse selon laquelle les soldats n'ont fait que riposter à des tirs de manifestants, même si aucune arme n'a été retrouvée et aucun militaire blessé. Entré dans la culture populaire avec la chanson du groupe irlandais U2 puis le film du cinéaste britannique Paul Greengrass, le "Bloody Sunday" symbolise aux yeux des nationalistes irlandais l'arbitraire de l'ennemi britannique.

Quelles qu'elles soient, les conclusions de Lord Saville promettent d'être polémiques, dans une société encore divisée malgré les progrès accomplis. Elles fourniront aussi un test de la stabilité du gouvernement d'union entre protestants et catholiques. Selon l'historien Paul Bew, qui a été consultant pour l'enquête, le rapport devrait affirmer l'innocence des victimes, reconnue en 1992 par le Premier ministre britannique d'alors John Major, et établir que l'armée est en tort mais n'avait rien prémédité. "L'innocence d'une très grande majorité des tués, sinon de tous, fera partie des conclusions", prévoit-il.

"Il y aura aussi acceptation par l'armée britannique de son échec à maintenir la discipline ce jour-là. Au-delà de ça, (il n'apparaîtra) pas de complot politique plus large. Plus personne n'y croit." Quant aux répercussions, Paul Bew les escompte plutôt modérées. "Tout le monde continuera de croire au sujet de ces événements ce qu'il avait l'habitude de croire", considère-t-il. "Ca n'aura pas d'impact politique majeur."

00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irlande, irlande du nord, ulster, pays celtiques, celtes, celtitude, monde celtique, conflits |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

Cù Chulainn in the GPO: The Mythic Imagination of Patrick Pearse

Cù Chulainn in the GPO:

Cù Chulainn in the GPO:

The Mythic Imagination of Patrick Pearse

Michael O'MEARA

Ex: http://www.counter-currents.com/

On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.

On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.

Once a defensive parameter was established around the stately, neo-classical symbol of British rule, the tall, lanky 37-year-old Pearse, titular head of the self-proclaimed “provisional government of the Irish Republic,” appeared on the GPO’s steps to read out to a small crowd of bewildered and skeptical by-standers a proclamation.

“Irishmen and Irishwomen: In the name of God and the dead generations from which she receives her old tradition of nationhood, Ireland, through us, summons her children to her flag and strikes for her freedom.”

This line — the entire proclamation, even — is a work of art.

Some say the Uprising itself was a work of art.

***

As the GPO was being fortified on the 24th, 700 or 800 lightly-armed rebels, most with shotguns and home-made bombs, some with rifles secretly obtained from Germany — (the same “gallant ally in Europe” who allied with the IRA in the next European civil war) — spread out across Dublin, occupying other public buildings and sites associated with the Crown.

The Uprising was not a direct military assault on British authority per se (the rebels lacked the fire power). It was nevertheless an armed assertion of Irish authority — an authority however poorly armed that was nevertheless imbued with a powerful idea — the idea that does not tire or break and that imparts “its mantle of strength upon those in its service” — the idea of destiny (Francis Parker Yockey).

***

The English garrison in Ireland, larger than the garrison that held India, was caught entirely off-guard by the insurrection.

There was good reason for this.

In 1914 the Irish Parliamentary Party had not only pledged to support the British government, as Germany challenged its supremacy on the killing fields of Flanders and Northern France, the party called on its paramilitary wing, the 170,000 strong Irish Volunteers, to enlist in the British army. (The ten to twenty thousand Volunteers who refused to follow the IPP’s lead, those rechristened “the Nationalist Volunteers,” were to be the Uprising’s principal military arm, though their mobilization, for reasons too complicated to explain here, was countermanded at the last moment).

The Irish people, one of the most dispossessed and economically distressful of Europe’s peoples, were enjoying a brief spell of good times, as employment and agriculture flourished in the wake of the British war effort.

Westminster had also promised to implement Home Rule, once the war ended.

Ireland never seemed more securely in English hands.

***

The rebellion was greeted with surprise and rage — by both the British government and the Irish population.

This would change, as the government turned the rebels into martyrs, “snatching political defeat from the jaws of military victory.”

In the view of much of the world, especially among the popular classes of nationalist-minded Irish-America, the forces of the crown were seen as reacting with characteristic English brutality, as their powerful naval guns pounded Britain’s second most important city, destroying the GPO and much of the city’s heart, as well as wounding or killing a thousand civilians

James Connolly, that most Aryan of Marxists, had thought the British forces, beholden to English capital, would never turn their guns on their own commercial property: Little did he know — and little did he realize that his sophisticated understanding of urban warfare would crumble before this fact.

Ground troops, supported by field artillery, then suppressed the lingering rebellion on the streets — though not before Pearse ordered a general surrender, once it was clear civilians were the main victim of Britain’s crushing counter-attack.

***

Like most of the six armed rebellions the Irish had raised in the previous 200 years, there was a good deal of futility and desperation in the Easter Uprising — begun on Monday and extinguished, at least so everyone thought, by the following Saturday.

Pearse, Connolly, and much of the Irish Republican Brotherhood responsible for the insurrection had, in fact, no illusion that they would succeed or even survive the Uprising.

Once rounded up, the fifteen nationalist leaders of the revolt were court martialed and shot.

“Dear, dirty Dublin” came, then, to resemble the war-ravaged towns and cities along the Franco-German front, as the cause of Irish freedom seemed to suffer another damning setback.

Yet five years later, Ireland was a nation once again.

***

Like much of the Uprising’s revolutionary nationalist leadership, Pearse sought a path that led away not just from British rule, but from British modernity — which, like its larger civilizational expression, seemed to suffocate everything heroic and great in life.

Against the empire’s cold mechanical forces, he arrayed the powerful mythic pulse of the ancient Gaels.

As Carl Schmitt might have described it: “Against the mercantilist image of balance there appears another vision, the warlike image of a bloody, definitive, destructive, decisive battle.”

Pearse was not alone in thinking myth superior to matter.

Indeed, his Ireland was Europe in microcosm — the Europe struggling against the forces of the coming anti-Europe.

In Germany, no less than in Ireland, powerful cultural movements based on “peasant” mythology and traditional culture had arisen to repulse the modern world — movements which did much to revive the spirit of Western Civilization (before it was again struck down by the ethnocidal Pax Americana).

In Germany this movement frontally challenged the continental status quo, in Ireland it challenged the British Empire.

Lacking a political alternative, the frustrated national unity of 19th-century “Germany” had looked to increase its cultural cohesion and self-consciousness.

Like its German counterpart, Ireland’s Celtic Twilight was part of a larger European movement — of a romantic and romanticizing nationalism — to revive the ancient Volk culture in its struggle against the anti-national forces of money and modernity.

Though the Famine had delayed the movement’s advent in Ireland, it came.

The cultural phase of Irish nationalism formally began with Parnell’s fall in 1889. Turning away from the personal and political tragedy of their uncrowned king, nationalists started re-thinking their destiny in other than political terms.

If the Germans, in the cultural assertion of their nationalism, had to free themselves from the overwhelming hegemony of French culture, the Irish had to turn away from the English, who considered them barbarians.

In rejected liberal modernity, these barbarians sought to recapture something of the archaic, Aryan spirit still evident in the Táin Bó Cuailnge and in Wagner’s Ring des Nibelingen — the spirit distilled today in Guillaume Faye’s “archeofuturism.”

***

Before Parnell, Irish resistance to English subjugation (with the exception of O’Connell’s movement) had taken the form of numerous, rather badly planned military defeats.

But the Irish had little recourse, especially in law. (Indeed, the only justice for the Irishman in Ireland came from his shillelagh, whenever it took precedent over the judge’s gravel).

Centuries of Irish violence and resistance had convinced the English of Irish lawlessness and of their incapacity for self-rule.

Savage English repression begot savage Irish resistance, which, in turn, begot savage repression and so on: The long, unfortunate, blood-soaked dialectic of Anglo-Irish relations.

The empire’s violence was legitimated in the name of cultural superiority. Throughout British society, which thought itself the height of Western civilization, it was held that Ireland before the Norman Conquest had lacked any form of civilization or High Culture — even the learned David Hume held this view. Indeed, the Irish were seen as yet fully civilized.

In British eyes this “race” was a lesser breed, somewhat like a nonwhite one, like wild Indians, and imperial conflict with it was something like conflict with a savage tribe — it was not the relationship Paris had to her provinces, it was not even what the German Hapsburgs had to their Slavic nations.

The Catholic Irish are famous in 19th-century English periodicals for their simian features.

The lawless Celts (the very word comes from the Greek for “fighter”), so obviously inferior to the civilized “Saxons,” brought upon themselves thus the rent racking, the enclosures, and the garrison state that came with the English occupation (the so-called “Union”).

***

William Butler Yeats, Lady Gregory, John Millington Synge, and other gifted members of the Anglo-Irish Ascendancy had no love for the world’s workshop, longing, as they did, for “the integral community of the old manorial days.”

The Irish Literary Renaissance was launched, following Parnell’s fall, with “The Wanderings of Oisin,” in which Yeats called for “a new literature, a new philosophy, and a new nationalism.”

Irish folklore for Yeats was not simply Irish, but the conservator of “an ancient, sacred worldview overwhelmed by the abstract, highly differentiated,” and generally ignoble forms of modern bourgeois life (forms, as we Americans have learned, that have, among other negative things, imbued money-changing aliens with great power over us).

For Ireland’s cultural nationalists, the past was a realm of meaning — prefiguring a future to rebuke the present. And a great past, which the culturalist nationalists soon enough discovered, beckoned, as William Irwin Thompson surmised, “a future fit for an exalted heritage.”

The romanticized “peasant,” along with the medieval knight and the gentleman cavalier, were celebrated in Yeats’ poetic rebellion against the modern world.

This “nationalization” of the people’s heritage appealed to nationalists disgusted with things English; its moralistic rejection of decadence and empire also appealed to the emerging Irish Catholic lower-middle class; at the highest, most important, level, its mythic vision organically merged with “a culture that renews itself by reference to its mythology.”

By the early 20th century, a new ideology gripped Ireland, Germany, and many European nations, an ideology which defined the nation in racialist, romantic, and anti-modernist terms centered on certain cultural polarities: viz., anti-liberal versus liberal, past v. present, agricultural community v. industrial society, small moral nation v. decadent world empire, myth v. reason, quality v. quantity, Gaelic v. English, German v. French, Ireland v. England, Europeans v. Anglo-Americans, etc.

***

The hard men of the Irish Republican Brotherhood — (the Fenians, the progenitors of the many factions making up today’s IRA, were very unlike the genteel Anglo-Irish artists who made Dublin a cultural capital of the Anglophone world) — but they too were part of the general revolt against liberal civilization — against the devirilizing tenets of positivist thought, against the primacy of monetary values, against the spirit-killing effects of mechanization, massification, and deracination, and, above all, against the empire’s imposition on everything native to Irish identity.

In France, Italy, and Spain rebels opposing liberalism’s realm of “consummate meaninglessness” threw bombs, in Ireland, where the cult of violence was ancient, they made up an army of bomb-throwers — for it was the nation seeking to be born, “ourselves alone,” not the solitary resister, who filled the rebel ranks.

Violence and self-sacrifice, as such, needed no justification in Catholic Ireland (though they seemed totally alien and barbaric to England’s liberal Protestants).

***

Ireland’s brave rebels are best seen against a European backdrop.

At its center was the Sorelian myth of violence, imagining the overthrow of Cromwell’s cursed regime.

This myth of violence was no ideology, but a Nietzschean assertion of will.

Its dreamscape was the apocalyptic catastrophe in which all things became possible.

Its promised violence wasn’t aimless or nihilistic, like that of a Negro hoodlum, but soteriological, seeking the salvation of man’s soul in a world made especially evil by the efficacy of science and reason.

***

Violence here — in the mythic context of Pearse’s imagination and in the social-political world of late 19th-century, early 20th-century Europe — became “a path to a new faith” — a path that ran over the ruins of modernity, as it endeavored to redeem it.

The Irish cosmological view, in Patrick O’Farrell’s study, perceived England as a secular, unethical, money-grubbing power that had “violated” Caithlin Ni Houlihan — the Old Woman of Beare, Roisin Dubb, Shan Van Vocht, Deidre of the Sorrows, Queen Sive, and all the feminine symbols personifying Ireland’s perennial spirit.

In such a cosmology, national liberation was eschatological, millennarian, and, above all, mythic.

For here myth seizes the mind of the faithful as it prepares them to act. Its idea is “apocalyptic, looking toward a future that can come about only through a violent destruction of what already exists.”

Pearse’s myth was of a noble Ireland won by violent, resolute, virile action — nothing less would merit his blood sacrifice.

Fusing the unique synergy of millennarian Catholicism (with its martyrs), ancient pagan myth (with its heroes), and a spirit of redemptive violence (couched in every recess of Irish culture) — his myth has since become the ideological justification for the physical force tradition of Irish republicanism — a tradition which holds that no nation can gain its freedom except through force of arms — that is, by taking it — by forthrightly asserting it in the Heideggerian sense of realizing the truth of its being.

Pearse’s allegiance to armed struggle came with his disgust with parliamentary politics. He thought Parnell’s party “had sat too long at the English table” — that it had come to regard Irish nationality “as a negotiable rather than a spiritual thing.”

All states, he considered, rested on force. If Ireland should be “freed” through Home Rule, that is, under British auspices, it would make the Irish smug and loyal — and British.

With the advent of the Great War of 1914 and the Burgfrieden negotiated between the parliamentary nationalists of the IPP and the British government, the flame of Ireland’s national spirit began to dim.

The violent break with Britain, which Pearse and other revolutionary nationalists sought, was inspired by the conviction that every compromise weakened Ireland’s soul and strength — that the flame had always to burn heroically — that the spirit had to be pure — otherwise the sacramental lustre of the Republican cause would be lost.

***

The tradition of armed resistance of which Pearse became the leading Irish symbol was not unique to Ireland, but part the same European tradition that inspired the Slavic Communist storming of the Winter Palace, the same that guided the anti-liberal, fascist, and national socialist opposition to liberalism’s interwar regimes — the same that appears still on the hard streets of Northern Ireland and in the minds of a small number of exceptional Europeans.

For Pearse, the Uprising was more than a blow struck for Irish freedom, it was “a revolt against the materialistic, rationalistic, and all-too-modern world” of the British Empire.

Pearse was not unlike Charles Péguy, who too conceived of a national myth “to stand against the modernist tide.”

Péguy: “Nothing is as murderous as weakness and cowardice / Nothing is as humane as firmness.”

This was Pearse’s thought, exactly.

***

Such a mythic conviction came, though, at a high cost, for it required a willful self-immolation and the promise of death, however heroic.

***

Pearse’s conviction sprang from Ireland’s long history of resistance and the Aryo-European spirit it reflected, but it also came from the old sagas, from the stories and legends of the ancient Gaels, that celebrated the values and traditions of Ireland’s heroic age.

Prior to the modern age Ireland’s Gaelic vernacular literature was the largest of any European peoples, except that of the Greeks and Romans.

The Irish loved to tell stories, a great many of which their monks wrote down a thousand years ago.

Like other Gaelic-speaking nationalists, Pearse was especially affected by the Ulster Cycle of legends and myths associated with Cù Chulainn — the symbol of Ireland — the symbol of one powerful man standing alone against a terrible, overwhelming force — the Irish Achilles — whose heroic temper was a rebuke to the corruptions and weaknesses of the modern age.

***

In August 1915, a year into the European civil war, and three-quarters of a year before the Easter Uprising, the IRB staged a ceremonial burial for one of its own — in a country where ceremonial burials have often given birth to new forms of life.

In his funeral oration at the grave side of the dead Fenian, O’Donovan Rossa, the Cù Chulainn (who would soon fight his epic battle in the GPO) augured that: “Life springs from death and from the graves of patriot men and women spring nations. . . . They [the English] think that they have pacified Ireland. They think that they have pacified half of us and intimidated the other half. They think that they have provided against everything: but the fools, the fools, the fools! — they have left us our Fenian dead, and while Ireland holds these graves, Ireland unfree shall never be at peace.”

Man, in Pearse’s mythic imagination, doesn’t act on the chance of being successful, but for the sake of doing what needs to be done. The nationalist movement, united in hatred of the English ruling class, was full of such men.

Their doing, their sacrifice — like that of Jesus on the cross or the tragic Cù Chulainn burying his son in the indifferent sea tide — was of utmost importance.

For everything, the rebels knew, would follow from it — the slaughtered sheep brightening the sacramental flame of their spirit.

***

Some historians claim Pearse’s “suicidal” insurrection bequeathed “a sense of moral conviction to revolutionaries all over the world.”

From a military perspective, the Uprising, of course, was a categorical failure. But morally, it became something of a world-changing force — which wasn’t surprising in a country like Ireland, whose mythology had long favored ennobling failures.

As Pearse told the military tribunal that condemned him to death: “We seem to have lost. We have not lost. To refuse to fight would have been to lose. We have kept faith with the past, and handed down a tradition to the future.”

***

In the course of the extraordinary events following The Proclamation (as the rebels kept faith with their past), mind, imagination, and myth fused into a synergetic force of unprecedented brilliance and power — the terrible beauty being born.

***

Patrick Pearse fell before the English guns soon after Easter, but the ennobling image of him standing upright in the burning GPO lives on in the heritage he willed not just to Irishmen but to all white men.

For of the insurgents, at least fifty of them, including Pearse himself, were of mixed Irish-English parentage.

They fought the cruel empire not just for Ireland’s sake, but for the sake of redeeming, in themselves, something of the old Aryo-Gaelic ways.

April 24, 2010

Sources:

Thomas M. Coffey, Agony at Easter: The 1916 Irish Uprising (Baltimore: Penguin, 1971).

Ruth Dudley Edwards, Patrick Pearse: The Triumph of Failure (New York: Taplinger, 1978).

Sean Farrell Moran, Patrick Pearse and the Politics of Redemption (Washington: Catholic University Press of America, 1994).

Joseph O’Brien, Dear, Dirty Dublin: 1899–1916 (Berkeley: University of California Press, 1982).

Patrick O’Farrell, Ireland’s English Question (New York: Schocken, 1971).

Dáithí Ó hÓgáin, The Lore of Ireland (Cork: Boydell, 2006).

William Irwin Thompson, The Imagination of an Insurrection: Dublin, Easter 1916 (New York: Harper, 1967).

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, littérature irlandaise, lettres irlandaises, irlande, histoire, celtes, celtisme, celtitude, pays celtiques, mythologie, mythologie celtique, mythes |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

lundi, 14 juin 2010

France et Bretagne en 1532

France et Bretagne en 1532

Ex: http://propos.sturiens.over-blog.com/

Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.

Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.

Alors que le droit public du royaume de France confondait à cette époque, quant au roi, souveraineté et propriété, en Bretagne les deux notions étaient déjà distinctes. Pour les Bretons, le « dominium » et l'« imperium » du prince n'étaient pas confondus. Le pouvoir du duc n'était pas considéré comme absolu, et le duché n'était pas considéré comme sa chose propre. A chaque acte du pouvoir central devait correspondre la sanction populaire. Les Etats de Bretagne étaient un véritable Parlement, dont le caractère politique était très accentué, et dont on retrouve l'intervention depuis l'origine la plus reculée, dans tous les actes politiques intéressant le duché. Un acte aussi grave que celui de la réunion du duché à la couronne, s'il avait été consommé sans leur intervention, ne pouvait être que frappé de nullité absolue.

La forme du gouvernement breton était un produit spontané de la nature et de l'histoire, particulièrement bien adapté aux besoins de la Bretagne et à la mentalité de son peuple. Une conception particulière du droit, conception proprement celtique et spiritualiste, animait tous les rouages de l'administration de la justice et de l'organisation politique. On y trouve la raison de la longue et héroïque lutte de la Bretagne contre les rois de France, dont l'erreur fut, après la réunion, de considérer le peuple breton comme le reste de leur peuple, et de vouloir lui appliquer les mêmes méthodes et les mêmes lois.

L'examen de l'état politique, administratif et social de la Bretagne, au jour de la réunion, fait ressortir très vivement les différences profondes qui existaient alors entre la France et la Bretagne ; ainsi s'expliquent également les précautions multiples prises dans le traité de 1532 contre les empiétements du pouvoir royal et l'obstination avec laquelle les Bretons s'efforcèrent de sauvegarder l'intégrité de leur constitution nationale, gage de leur autonomie.

*

**

En Bretagne, les rapports du peuple et du souverain, aussi bien que ceux des diverses classes sociales entre elles, étaient régis par des principes étonnamment modernes et libéraux. Aucune charte particulière, aucune constitution écrite ne les réglaient ; mais ils prenaient appui sur les principes fondamentaux du droit public breton de formation traditionnelle. La Très Ancienne Coutume de Bretagne proclamait que la législation bretonne devait être toute entière de raison.

En réalité, la confiance mutuelle qui unissait le souverain et ses sujets était le produit d'une lente évolution qui, au cours des siècles, maintint en le transformant et en l'adaptant chaque fois à des besoins plus actuels, le principe de gouvernement très libéral en vigueur dans les confédérations celtiques de l'époque préchrétienne. A l'origine, comme dans toute l'antiquité nordique, le chef suprême était élu, et les comtes ou seigneurs bretons devaient se rallier autour de lui pour combattre l'ennemi commun. Mais le roi ne pouvait lever aucun impôt, prendre aucune mesure générale sans l'assentiment des chefs réunis, le pays étant toujours plus puissant que le monarque. Lorsque les rois de Bretagne devinrent héréditaires, ce principe libéral continuera à s'appliquer, et il dominera toute la constitution bretonne jusqu'en 1532 et même jusqu'en 1789. Le roi ou le duc ne pouvait toucher à aucun intérêt public sans l'avis et le consentement des seigneurs du pays dont l'assemblée, en se transformant, devint peu à peu les Etats de Bretagne. Le roi Salomon III, aux environs de l'an 1000, fut empêché de quitter le pays par une défense formelle des seigneurs assemblés. Plus tard, le duc Jean IV fut exilé, puis rappelé par les Etats.

L'histoire bretonne est pleine de faits semblables : « Le droit fondamental du pays, dit M. de Carné, de l'aveu du prince et de ses sujets, frappait de nullité tout acte politique non ratifié par l'assentiment formellement exprimé des Etats ». Depuis le XIIe siècle, on peut suivre sans la perdre jamais de vue, la trace de l'action exercée par l'Assemblée bretonne sur tous les événements de quelque importance et sur l'orientation même de la politique du duc. Les rares conquérants de la Bretagne, ou plutôt les princes victorieux qui avaient battu ses armées, se soumettaient eux-mêmes à cette inévitable coutume des assemblées. Aussi La Borderie a-t-il pu écrire que le gouvernement breton « prend la forme de la monarchie représentative dont jouissait dès lors aussi l'Angleterre, et qui était le gouvernement le plus modéré, le plus régulier, le plus libéral sous lequel put vivre, au XVe siècle, une nation chrétienne ».

C'est dans l'attachement que portaient à leur gouvernement les différentes classes de la société bretonne que se rencontre l'explication de la longue lutte soutenue par la Bretagne contre le pouvoir central. L'élément féodal qui dans notre pays s'était développé dans sa plénitude, n'y avait pas été vicié dans son essence. La conquête n'avait pas été à l'origine des pouvoirs des seigneurs, et les « antipathies héréditaires » qu'elle avait ailleurs suscitées n'y existaient guère. Le servage, sous sa forme la plus dure et la plus cruelle, ne s'y retrouve jamais : on n'en aperçoit de traces que dans une petite partie de la Haute-Bretagne, région la plus soumise aux influences du dehors, et dans le Léon, où « l'usement de motte », dernier vestige du servage, fut aboli par François II en 1486. Dès le XIe et le XIIe siècle, les paysans pouvaient quitter la terre, la vendre à leur gré, la transmettre à leurs héritiers, se marier à leur guise, plaider librement, parfois même contre leur seigneur.

Augustin Thierry avait été frappé de ce fait lorsqu'il écrivit : « Les gens du peuple en Basse-Bretagne n'ont jamais cessé de reconnaître dans les nobles de leur pays les enfants de la terre natale ; ils ne les ont jamais haï de cette haine violente que l'on portait ailleurs aux seigneurs de race étrangère et, sous les titres féodaux de barons et de chevaliers, le paysan breton retrouvait encore les tierns et les mac-tierns des premiers temps de son indépendance ». La plupart des nobles de Bretagne, en effet, très nombreux et très pauvres, se confondaient dans leurs derniers rangs avec la population rurale. Ils en partageaient les deuils et les plaisirs, et recevaient, en nature, de leurs colons, la plupart des choses fongibles. Les colons eux-mêmes participaient à la possession du sol, puisqu'ils l'occupaient en grande partie alors à titre de « domaine congéable ». Un parfait accord attesté par les traditions, l'histoire et les chants populaires, semblait régner entre les paysans et les nobles, rapprochés par la communauté des habitudes et la simplicité de la vie. Aussi, du commencement du XIe siècle au début du XVIe siècle, ne voit-on pas en Bretagne se produire les jacqueries qui se retrouvent périodiquement en France à cette époque.

*

**

Les mêmes règles familiales, le même libéralisme se retrouvait dans l'administration du pays. Une décentralisation intelligemment comprise avait donné aux cités et aux paroisses des pouvoirs très étendus d'administration. Dès la plus haute antiquité, s'affirment les libertés des communes bretonnes, et leurs franchises étaient, au XVIe siècle, inviolables. Loin de reposer sur des chartes octroyées par le bon plaisir, ou arrachées par la violence, elles dérivaient d'une évolution traditionnelle qui avait peu à peu adapté le mécanisme des antiques institutions à des nécessités plus modernes.

La coutume de Bretagne qui condense le droit public et privé du pays, est inspirée par une moralité très haute et par un idéalisme élevé. Les idées religieuses, la famille, la charité, la tolérance y tiennent une grande place. « Son caractère le plus remarquable, dit Planiol, est l'esprit de solidarité qui l'anime. On chercherait vainement ailleurs, non pas le droit, mais le même accent d'honnêteté, de bonté, le même souci non seulement de justice, mais de charité. Cette tournure d'esprit est propre à la Bretagne ». Or, ce sont également de ces principes que s'inspirait le gouvernement ducal.

La centralisation du pouvoir politique aux mains des ducs s'était opérée peu à peu ; mais l'évolution qui accroissait les droits du souverain tempérait également la puissance que les événements tendaient à lui donner, en développant les institutions politiques et administratives du peuple breton. Si dans la plupart des pays féodaux, la reconstitution de la souveraineté est passée par les mêmes phases, il est rare de voir s'accomplir ce qui s'est passé en Bretagne : un développement parallèle et harmonieux des pouvoirs du duc comme des droits de ses sujets. L'évolution a tendu dans les pays centralisateurs, en France en particulier, à faire disparaître entièrement les franchises féodales et les libertés qu'elles garantissaient aux seigneurs comme à leurs vassaux, aux bourgeois comme aux artisans : en Bretagne, au contraire, l'évolution n'a dépouillé ces franchises et ces libertés que de ce qu'il y avait en elles d'anarchique et d'inconciliable avec un gouvernement qui devait obéir à des nécessités plus modernes. Elle en a conservé le meilleur : l'esprit de ces antiques institutions nordiques qui fut toujours le frein le plus efficace à l'établissement du despotisme et de la servilité. Le résultat fut un remarquable développement de l'esprit public dans toutes les classes de la nation. Les admirables résultats pratiques que donnaient les méthodes administratives si humaines du gouvernement breton venaient encore consolider l'inébranlable attachement du peuple à sa constitution politique et à sa liberté.

La prospérité du pays, favorisée par la modération des charges publiques s'était affirmée particulièrement sous le règne du duc Jean V, administrateur éclairé, qui a laissé une œuvre législative considérable. Essentiellement décentralisateur, le gouvernement breton favorisait l'accomplissement de grands travaux publics, mais il laissait à la ville ou à la région intéressée toute liberté d'action. Loin d'entraver l'initiative privée, il la favorisait de tout son pouvoir, subventionnant même les entreprises qui présentaient le caractère d'entreprises nationales. Mais si l'Etat Breton se renfermait dans son rôle de défenseur des intérêts publics, et répudiait tout monopole, il ne laissait pas agir sans contrôle les fermiers des impôts et les grandes entreprises. Il estimait que son premier devoir était de surveiller toutes les branches de l'activité nationale et de réprimer les abus : ce fut le principe administratif de tous les souverains bretons. Jean V, en particulier, intervint fréquemment pour réprimer les exactions et faire rendre à ses sujets une bienveillante justice. Déjà le duc Pierre II avait organisé l'assistance judiciaire gratuite. Pour statuer sur les réclamations auxquelles donnait lieu l'impôt des fouages, Jean V envoyait sur place un de ses agents avec cette mission : « Faites ainsi que vous verrez qu'il sera à faire de raison, en forme que pour le temps à venir elle se puisse perpétuer au mieux pour le profit de nos sujets ». Les litiges étaient ainsi réglés sur place, selon une situation de fait précis, et non selon des textes, démontrant une fois de plus la supériorité de la coutume sur la règle latine du droit écrit.

Les ordonnances de Jean V dénotent souvent aussi des conceptions économiques et sociales très audacieuses pour l'époque. Parmi celles-ci, l'ordonnance de 1425, sur l'administration générale du pays, discutée et approuvée par les Etats à Vannes, fut le point de départ d'une véritable révolution économique, qui donna à la Bretagne une longue avance sur toutes les autres nations. Elle réservait pour l'industrie et la consommation locale certains produits de première nécessité, établissait un service de répression des fraudes, instituait l'unité de poids et mesures, fixait le minimum de salaire pour les ouvriers de l'industrie.

Toutes ces mesures adaptées aux besoins du pays déterminèrent une ère de prospérité incomparable. Aussi le bon chroniqueur Alain Bouchard, sans exagérer beaucoup, pouvait-il écrire au moment de la réunion à la France, que la Bretagne « florissait en toutes prospérités, qu'il n'était de petit village où l'on ne put trouver de la vaisselle d'argent » ; que la Bretagne « est un véritable paradis terrestre, alors que le royaume de France est en telle misère que l'on n'y peut trouver refuge de sûreté ».

*

**

Fière de sa liberté, calme et forte, la Bretagne portait donc à ses antiques institutions un attachement profond et légitime. Aussi, nous dit l'aumônier de la reine Anne : « Quand les Bretons connurent que le roy de France les voulait de fait appliquer à lui et les régir selon ses lois, lesquelles ne s'accordaient pas aux leurs, parce qu'ils avaient toujours été en liberté sous leurs princes, et ils veoient les Français comme serfs chargés de maints subsides, ne voulant obtempérer à l'intention du roy, commencèrent à faire monopolle et eurent conseil ensemble de se défendre ».

Ce passage résume admirablement les raisons de la répugnance de toute la Bretagne pour l'union définitive avec le royaume de France. Le fait de la réunion n'était rien : la cause française avait de nombreuses sympathies dans le peuple comme à la cour. Mais les Bretons, comme jadis, craignaient les lois du roi de France et tenaient à conserver les leurs.

L'opposition dernière qui se manifesta aux Etats de 1532 ne se basait pas sur d'autres arguments. Aussi l'Acte d Union fut-il, en plus d'une nécessité constitutionnelle, acte de grande sagesse politique de la part du roi de France. Le souverain français paraissait aussi rester un duc de Bretagne en même temps qu'un roi de France. Si la souveraineté extérieure de la nation bretonne disparaissait, la Bretagne n'en paraissait pas moins garder sa liberté intérieure, son régime politique et administratif, ses coutumes particulières. Et pour les Bretons, particulièrement respectueux de la parole donnée et très sensibles au sentiment de l'honneur, la violation du serment solennel prêté par une personne royale à chaque début de règne, de respecter les institutions et les lois de la province n'était pas concevable.

Mais l'acte d'Union de 1532, ainsi conçu, malgré les nombreuses précautions qu'il prenait, devait-il conserver intégralement à la Bretagne les favorables institutions qui la régissaient ? La France, d'ailleurs, pouvait-elle lui sauvegarder, avec l'esprit libéral qui animait leur gouvernement, les résultats particulièrement heureux de la politique des ducs ?

En fait, le traité de 1532 conserva à la Bretagne, jusqu'en 1789, l'essentiel des libertés qui lui étaient si chères. Mais ce ne fut que grâce à l'exceptionnelle opiniâtreté de son peuple, dont l'esprit de résistance au pouvoir central se manifesta constamment, et parfois de façon violente, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les luttes que la Bretagne eut à soutenir étaient la conséquence des frictions inévitables qui devaient se produire entre deux peuples de régime et de tempérament différents, entre deux nations dont l'évolution politique s'était faite selon des principes opposés.

Les institutions de la Bretagne, la forme constitutionnelle et parlementaire de son gouvernement, l'accord harmonieux qui continuait d'y régner généralement entre les classes sociales, montrent que dans ce pays les transformations du droit public s'étaient faites pour le peuple, sinon pour et par lui. Le duc ne peut d'abord rien sans l'approbation des seigneurs, puis ensuite sans l'approbation des Etats, dont l'organisation progressive tend à donner une image de plus en plus fidèle de la nation.

Ce fut de très bonne heure au contraire que ces principes disparurent en France. La politique de la puissante maison capétienne a toujours été de faire de la France une monarchie absolue, qui deviendrait le centre de l'Europe, la plus forte nation d'occident. Pour réaliser ce projet, que nous appellerions aujourd'hui impérialiste, poursuivi par les rois de France, de règne en règne avec une remarquable et surprenante opiniâtreté, il fallait de toute nécessité abattre ce vieil esprit d'indépendance et de liberté, héritage celtique, qui se traduisit à l'époque médiévale par le régime féodal. Philippe Auguste, en attaquant les bases de ce régime, Philippe le Bel en livrant les coutumes nationales à la merci de ses légistes, furent les véritables fondateurs de l'absolutisme royal en France. Dès ce jour les juristes, épris de droit romain, vont s'efforcer non seulement de justifier les actes de la royauté, mais aussi de leur donner toute apparence de légitimité et de justice.

Et le picard Beaumanoir proclame : « Le roi est souverain par-dessus tout et a, de son droit, le général garde du royaume, pourquoi il peut faire tel établissement comme il lui plaît, pour le commun profit et chi il établit, i doit être tenu ». Alors qu'en Bretagne l'évolution politique continua d'obéir à cette maxime : « Lex fit consensu populi et constitutione regis », en France elle se fît sur ces paroles qui « faisaient bouillir le sang breton de notre illustre d'Argentré » : « Le roi ne tient fors de Dieu et de son épée, ce qui li plest à fère doit estre tenu par loi ». Cette phrase fut, depuis Philippe le Bel, l'évangile de tous les « politiques » du royaume de France.

*

**

Ce système, érigé en raison d'Etat, réclamait l'asservissement du peuple et la disparition de toutes les existences particulières. Bientôt la domination temporelle ne suffit plus. L'unification politique, presque complètement achevée lors de la réunion de la Bretagne à la France, ne faisait que précéder l'unification administrative. La difficulté de gouverner un royaume aussi étendu et aussi varié, dans ses institutions et dans ses lois, les nécessités nouvelles nées des guerres continuelles entreprises pour obéir à l'ambitieuse pensée des rois, obligeait le pouvoir central à une sévérité et à un despotisme accru vis-à-vis des collectivités comme des individus. Ainsi disparurent une à une les libertés coutumières, nées spontanément au cours des siècles, témoignages de l'effort collectif des générations, et fruits de leurs longues aspirations vers le bien du peuple et le libre gouvernement de la cité. Corporations, provinces, ordres, classes et toutes institutions particulières, furent transformés en organismes administratifs froids et rigides, d'où toute évolution était désormais exclue.

Les princes et leurs conseillers, préfaçant les initiatives révolutionnaires, en diffamant le passé, s'efforcèrent d'éteindre parmi leurs peuples tous les souvenirs d'indépendance légués par leurs ancêtres. Tout ce qui ne tenait pas à l'Etat fut calomnié, insulté, déshonoré par les historiographes et les légistes de cour. Tout ce qui était antérieur au grand roi passa pour entaché de barbarie et les dernières paroles de Louis XIV consacrèrent l'ultime et ambitieuse pensée qui, malgré tout, devait créer la France. « Les peuples sont nés pour obéir sans discernement, et les rois pour posséder tout et commander à tout ».

En face de cette conception, la lutte acharnée que soutint la Bretagne contre les exigences des rois les plus absolus, personnifia la résistance du vieil esprit celtique, avide d'indépendance et de liberté qui s'était conservé chez les Bretons. C'était l'esprit d'une civilisation particulière, une conception morale et philosophique du droit qu'il fallait défendre, d'un droit qui plaçait le bien du peuple au-dessus de tout, et pour qui la justice n'était pas suffisante car il fallait encore faire une place à la bienveillance et à la charité. Aussi, en face de conceptions inverses et du dogme de l'Etat-Dieu qui commençait à naître et dont nous souffrons aujourd'hui plus que jamais, des luttes parlementaires violentes et parfois des révoltes sanglantes opposèrent jusqu'à la Révolution la nation bretonne à la royauté française.

C'est ce divorce de conceptions, d'idées et de tempéraments entre les deux races, qui entretint pendant près de trois siècles entre la Bretagne et la France cette mésintelligence marquée par de terribles conflits. De nos jours encore, sous des manifestations et des modalités diverses, et à une époque où l'on parle depuis longtemps déjà du droit des peuples, la même lutte se perpétue. Mais c'est aussi dans ces mêmes dissemblances entre l'esprit français et l'esprit breton que l'on peut trouver la raison de cette incompréhension et parfois de cette hostilité sourde que l'on rencontre souvent encore dans tous les milieux, vis-à-vis de la Bretagne.

Yann Kerberio.

STUR n° 9 Avril 1937

00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, bretagne, celtisme, celtitude, pays celtiques, armorique, celtes, nationalisme breton |  |

|  del.icio.us |

del.icio.us |  |

|  Digg |

Digg | ![]() Facebook

Facebook

samedi, 20 février 2010

The death and life of James Connolly

The death and life of James Connolly

In that rising, the men and women who took on the overwhelming military might of the British Empire held out for four days. Their leaders were rounded up afterwards and shot, each of them defiant to the end. The aftermath was the armed struggle waged by the IRA under Michael Collins, leading to the formation in 1921 of the Irish Free State; following which there was a civil war which lasted a further two years.

The life of James Connolly, a key leader of the Easter Rising, is worthy of special attention. It is a tale which begins amid the grinding poverty of a disease-ridden slum populated by Irish immigrants in Edinburgh towards the end of the 19th century.

Anti-Irish sentiment in Scotland was commonplace during this period, with the poison of religious sectarianism exacerbated by the poverty which resulted from a laissez faire capitalist model- an unremitting struggle of all against all for the crumbs from the table, while the capitalist bosses made their profits. In Edinburgh, the poor Irish immigrants were squeezed together in their own ghetto in the centre of the city. The locals named it 'Little Ireland', and here the ravages of poverty – in the shape of alcoholism, crime, and diseases such as cholera and typhus - were part of every day life.

James Connolly, born 5 June 1868, was the youngest of three brothers. At the age of ten, after his mother died, he lied about his age and began work in the print-shop of a local newspaper.

At an age when his life might otherwise have consisted of going to school and running free with other boys his age, here he was being introduced to the cruel world of employment under lightly-regulated capitalism; a mere child experiencing all the dirt and noise and smells of heavy machinery amongst the worn and broken men who toiled long hours for starvation wages.

Desperate to escape this fate, at the age of fourteen Connolly once again lied about his age and joined the British Army. He was posted to Ireland, the birthplace of his parents, and it was there, witnessing the atrocities being carried out against the Irish people by the British Army, that the seeds of class consciousness and hatred of oppression were planted.

It was also during this period that he met his wife, Lillie Reynolds, who worked as a domestic servant for a prominent unionist family in Dublin. An outstanding figure in her own right, Lillie would remain by her husband’s side to the end of his life, sharing in his triumphs and defeats.

Connolly deserted from the British Army at the age of 21, moved back to Scotland with Lillie and there began his involvement in the working class movement. In 1889 whilst living in Dundee, he joined the Socialist League, an organisation committed to revolutionary internationalism and which which received the endorsement of Friedrich Engels.

A year later he moved to Edinburgh with his wife and by then two children, where he returned to the grind of manual labour, picking up work here and there as he and his wife struggled against poverty. Throughout, Connolly continued to find time for politics and he became secretary of the Scottish Socialist Federation. He entered a municipal election as a socialist candidate around this period and received 263 votes.

In 1896, James Connolly returned to Dublin, a city he'd grown to love while posted there in the British Army, in response to an offer to work for the Dublin Socialist Club. Shortly after his arrival he founded the Irish Socialist Republican Party. In his first statement on behalf of the ISRP, he wrote:

“The struggle for Irish freedom has two aspects: it is national and it is social. The national ideal can never be realised until Ireland stands forth before the world as a nation, free and independent. It is social and economic, because no matter what the form of government may be, as long as one class owns as private property the land and the instruments of labour from which mankind derive their substance, that class will always have it in their power to plunder and enslave the remainder of their fellow creatures.”

At this time there were two strands of revolutionary thought in Ireland, national liberation and socialism. Connolly had decided by this point that, rather than being antagonistic, these strands were in fact complementary.

This was a view which ran counter to the prevailing current in the socialist movements in continental Europe during that period, including most of those who ascribed to the legacy of Karl Marx. The dominant view among the leading socialist theorists was that the struggle for socialism must reach across the false divisions of national, ethnic and cultural identity. Nationalist movements as such were scorned. But most of those European Marxists had no experience of living under the domination of a foreign empire; for them the 'national question' only existed in the abstract.

Much of Connolly’s most powerful writing and thinking focused on this very issue. As he put it:

“The struggle for socialism and national liberation cannot and must not be separated.”

And:

“The cause of labour is the cause of Ireland; the cause of Ireland is the cause of Labour.”

In his synthesis of the cause of the working class with the cause of liberation from imperial domination, James Connolly was a major progenitor of the left politics of the 20th Century, and also of the early 21st Century.

Connolly was also an early champion of women's rights. He argued:

“The worker is the slave of capitalist society, the female worker is the slave of that slave.”

'I know of no foreign enemy except the British government'

In 1903, as work and finances in Dublin dwindled, Connolly moved to the United States. He'd visited there the year before; travelling across the country lecturing on political philosophy and trade unionism, and his lectures had received a warm reception and much praise from leading figures within the nascent US socialist movement of the period, in particular Daniel De Leon.

After a hard initial few years in his adopted country, Connolly eventually managed to find stable work, and in 1906 became a paid organiser for the recently formed Industrial Workers of the World (IWW), led by the legendary Big Bill Haywood. He also joined the American Socialist Labor Party and founded a monthly newspaper, The Harp, with which he aimed to reach the East Coast's huge Irish immigrant population.

Largely due to Connolly's focus on Irish immigrants, he and De Leon soon split. De Leon, an orthodox Marxist, abhorred Connolly's belief that Marxism should be adapted to varying cultures and traditions if a nation of immigrants was to be mobilized in the cause.

The split was acrimonious, Connolly accusing De Leon of being elitist, De Leon questioning Connolly's methods and grasp of Marxist theory and practice. However, Connolly continued on the path he had chosen, and it was obvious by now that a large part of his motivation in doing so was an increasing homesickness for his beloved Ireland.

In 1910 his dream of returning to Ireland became reality. He returned after being invited to become national organizer for the newly-formed Socialist Party of Ireland. Soon after his return he published a number of pamphlets, one of which, Labour in Irish History, was was a major step in the development of an understanding of the history of Ireland.

By now possessing an unshakable belief in the importance of the trade union movement for the revolutionary struggle, Connolly joined with James Larkin in his Irish Transport and General Workers Union. Connolly moved north to Belfast to organize for the ITGWU, hoping to smash down the barriers of religious sectarianism and unite the working class in the shipyards around which the city was built.

He had little success.

In 1913, he moved back to Dublin to join Larkin in the titanic struggle which began when the Dublin employers locked out thousands of workers in an attempt to break the increasing influence and strength of the ITGWU.

A protest meeting of the workers was held despite a ban on such meetings having been ordered by the authorities. It was savagely attacked and broken up by baton-wielding police, and afterwards Connolly was arrested. He refused bail for good behaviour and was sentenced to three months in prison. Immediately embarking on a hunger strike, he was released after just one week.

Connolly's first endeavour upon his release was to form a workers' militia. Never again, he vowed, would workers be trampled into the ground by police horses or beaten down under police batons. He called this new militia, which comprised around 250 volunteers, the Irish Citizen Army (ICA). The day after its formation, Connolly spoke at a meeting:

“Listen to me, I am going to talk sedition. The next time we are out on a march, I want to be accompanied by four battalions of trained men.”

When Larkin left Ireland for a fundraising tour of the United States in 1914, Connolly became acting general secretary of the ITGWU. The same year, watching as millions of workers went off to be slaughtered in the First World War, he was devastated:

“This war appears to me as the most fearful crime of the centuries. In it the working class are to be sacrificed so that a small clique of rulers and armament makers may sate their lust for power and their greed for wealth. Nations are to be obliterated, progress stopped, and international hatreds erected into deities to be worshipped.”

All over Europe, even socialists succumbed to the poison of patriotism, joining the war efforts in their respective countries and thus heralding the end of the Second International in which socialist parties and figures representing Europe's toiling people had vowed to campaign against the war and the slaughter of worker by worker. Connolly's analysis of the war was scathing:

“I know of no foreign enemy in this country except the British Government. Should a German army land in Ireland tomorrow, we should be perfectly justified in joining it, if by so doing we could rid this country for once and for all the Brigand Empire that drags us unwillingly to war.”

That British Government attempted to buy off Irish sentiment, hitherto in support of outright independence from the Empire, with a Home Rule bill, which in effect promised devolved power if the political leadership in Ireland at that time - people like John Redmond of the Irish Parliamentary Party - would agree to the recruitment of Irish workers to be slaughtered in the trenches in an imperialist war.

The bill split the Irish national liberation movement into those who supported it as a step towards outright independence and those, like Connolly, who were totally against it. He declaimed:

“If you are itching for a rifle, itching to fight, have a country of your own. Better to fight for our own country than the robber empire. If ever you shoulder a rifle, let it be for Ireland.”

It was then that Connolly's position shifted with regard to 'physical force'. Previously, he had wanted no part in it, eschewing it as reckless and contrary to Marxist doctrine of a mass revolution of the working class, whereby consciousness precedes action.

But with the retreat of the European socialists, and the failure of the trade unions to act against the war, Connolly despaired of ever achieving the society he’d dedicated his life to without armed struggle. An organisation called the Irish Republican Brotherhood was planning just the kind of insurrection which Connolly had in mind. Connolly had taken a dim view of the IRB and its leaders up until then, viewing them as a bunch of feckless romantics. However, when they revealed their plans to him at a private meeting – plans involving the mobilization of 11,000 volunteers throughout the country - and that a large shipment of arms was on the way from Germany, he agreed to join them with his own ICA volunteers.

Connolly was respected enough by the IRB leaders, in particular Padraig Pearse, to be appointed military commander of Dublin's rebel forces. Pearse, a school teacher, was certain that they would all be slaughtered. He was imbued with a belief in the necessity of a blood sacrifice to awaken the Irish people, holding obscurantist beliefs that were steeped in Irish history and the Gaelic culture. But for all that he was no less committed to his cause than Connolly to his, and as a consequence they soon developed a grudging respect for one another.